为了深入了解中原文化传承现状、增强青年群体对历史文化的认知与责任感,我“寰宇阳光”三下乡实践队于7月7日来到郑州的河南博物馆开展实践调研活动。当那座兼具古朴与现代感的建筑在视野里铺展开时,玻璃幕墙反射的流云与青铜器纹饰的投影交叠,仿佛已在诉说这片土地三千年未断的文明故事。通过实地参观、互动体验、座谈交流等形式,三位队员一起近距离接触文物、感受历史,进行文化的宣传与推介。

图为团队成员与灵台遗址模型的合影

我们小队成员有序参观河南博物馆内灵台遗址模型,仔细观察模型的结构、布局等细节,并聆听馆内专业讲解员的详细讲解。通过查阅博物馆内的相关介绍资料、书籍以及线上权威平台的信息,补充完善对灵台遗址的认识。灵台遗址模型依据考古发掘成果精心制作,直观呈现了东汉时期灵台的风貌。模型中,灵台主体建筑高大雄伟,台基宽阔坚实,展现出当时高超的建筑技艺。台顶上分布着众多天文观测仪器的模拟装置,四周还设有附属建筑,用于观测人员的记录、研究和生活起居等。讲解员介绍,灵台是当时的国家天文观测中心,承担着观测天象、编制历法等重要职责,是古代天文学发展的重要见证。

明清时期是中国社会发展历程中关键阶段,政治、经济、文化呈现独特样态。河南作为中原要地,在这一时期留存诸多历史印记。河南博物馆馆藏明清文物,为探究当时社会提供实物依据。本次三下乡实践,通过参观馆内明清相关展品,剖析明清社会政治、经济、文化特征,加深对历史的认知,挖掘文物背后社会信息,传承弘扬历史文化。通过参观河南博物馆明清文物,清晰看到明清社会在河南的投射:政治上中央集权与地方治理互动,经济中农耕为本与商业渐兴,文化里传统坚守与多元共生。这些文物是历史“活证”,让我们触摸到明清社会的温度。

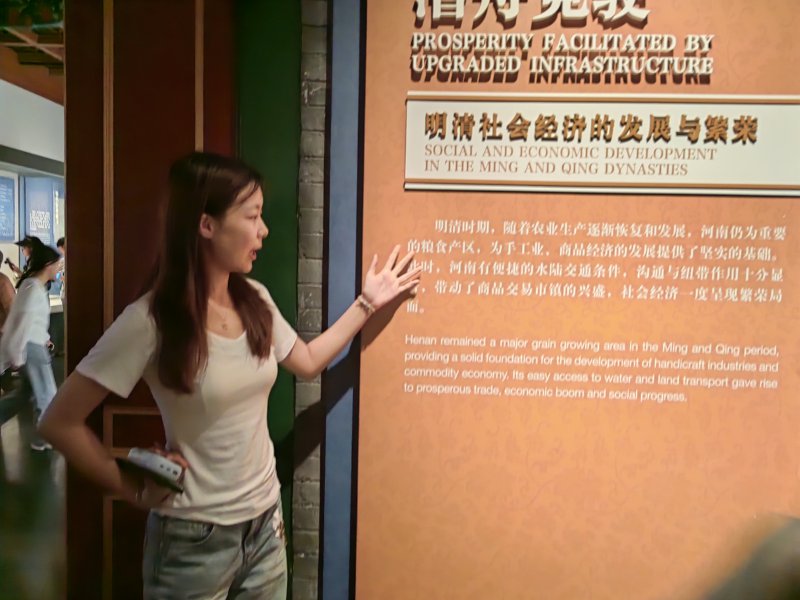

图为陈曼介绍明清社会的场景

调研也发现,文物背后还有诸多待挖掘细节,如明清河南不同阶层生活差异、文化交流对社会心理的塑造等。未来,需进一步深化研究,让文物承载的明清社会历史,更全面地呈现在大众面前,助力历史文化传承,增强当代人对本土历史、民族文化的认同感。

图为姬晓雅为群众介绍瓷器的场景

瓷器作为中华民族传统文化的杰出代表,承载着千年的历史记忆与审美意蕴。河南博物馆馆藏瓷器丰富多样,从古朴的原始瓷到精美的明清官窑器,跨越多个历史时期,为研究中国瓷器发展脉络、中原地区文化交流提供了珍贵实物资料。本次三下乡活动中,通过对河南博物馆瓷器的参观调研,深入挖掘瓷器背后的历史、文化价值,助力文化传承与认知提升。在河南博物馆瓷器展厅,对不同历史时期、窑口的瓷器进行细致观察,记录器型、纹饰、釉色、工艺特征,拍摄典型器物照片,建立直观认知。未来,需通过深化解读、强化互动、促进学术科普融合,让瓷器真正“活”起来,成为公众了解历史、感知文化的窗口,助力中华优秀传统文化的传承与弘扬,让千年瓷韵在新时代绽放更耀眼的光彩。

图为团队成员在河南博物院前观摩的合影

上一篇 溯华夏之源,探豫博之韵